Aristote, Les Politiques (IVe siècle av. JC)

Et la communauté achevée formée de plusieurs villages est une cité dès lors qu’elle a atteint le niveau de l’autarcie pour ainsi dire complète ; s’étant donc constituée pour permettre de vivre, elle permet, une fois qu’elle existe, de mener une vie heureuse. Voilà pourquoi toute cité est naturelle puisque les communautés premières [dont elle procède] le sont aussi […]. II est manifeste, à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles, et que l’homme est par nature un animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard [des circonstances], est soit un être dégradé soit un être surhumain […]. Car un tel homme est du même coup naturellement passionné de guerre, étant comme un pion isolé au jeu de trictrac. C’est pourquoi il est évident que l’homme est un animal politique plus que n’importe quelle abeille et que n’importe quel animal grégaire. Car, comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain ; or seul parmi les animaux l’homme a un langage. Certes la voix est le signe du douloureux et de l’agréable, aussi la rencontre-t-on chez les animaux ; leur nature, en effet, est parvenue jusqu’au point d’éprouver la sensation du douloureux et de l’agréable et de se les signifier mutuellement. Mais le langage existe en vue de manifester l’avantageux et le nuisible, et par suite aussi le juste et l’injuste. Il n’y a en effet qu’une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux : le fait que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l’injuste et des autres [notions de ce genre]. Or avoir de telles [notions] en commun c’est ce qui fait une famille et une cité.

QUESTIONS :

- Pourquoi Aristote considère-t-il que la cité est naturelle

- En quoi l’homme est-il un « animal politique » selon Aristote, et en quoi cela le distingue-t-il des autres animaux ?

- Quel rôle joue le langage dans la formation de la cité et la perception du juste et de l’injuste ?

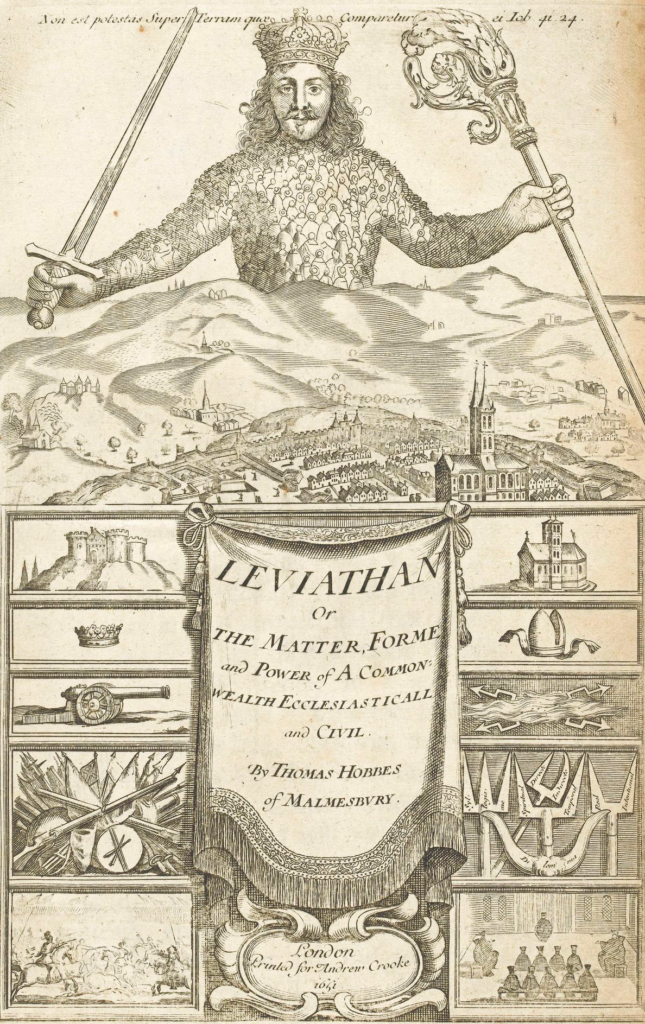

Thomas Hobbes, Léviathan (1651)

La seule façon d’ériger un tel pouvoir commun, apte à défendre les gens de l’attaque des étrangers, et des torts qu’ils pourraient se faire les uns aux autres, et ainsi à les protéger […], c’est de confier tout leur pouvoir et toute leur force à un seul homme, ou à une seule assemblée, qui puisse réduire toutes leurs volontés, par la règle de la majorité, en une seule volonté. Cela revient à dire : désigner un homme, ou une assemblée, pour assumer leur personnalité ; et que chacun s’avoue et se reconnaisse comme l’auteur de tout ce qu’aura fait ou fait faire, quant aux choses qui concernent la paix et la sécurité commune, celui qui a ainsi assumé leur personnalité, que chacun par conséquent soumette sa volonté et son jugement à la volonté et au jugement de cet homme ou de cette assemblée. Cela va plus loin que le consensus, ou concorde : il s’agit d’une unité réelle de tous en une seule et même personne, unité réalisée par une convention de chacun avec chacun passée de telle sorte que c’est comme si chacun disait à chacun : « J’autorise cet homme ou cette assemblée, et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises toutes ses actions de la même manière. » Cela fait, la multitude ainsi unie en une seule personne est appelée une RÉPUBLIQUE, en latin CIVITAS. […].

QUESTIONS :

- Pourquoi Hobbes pense-t-il que les individus doivent renoncer à leur droit de se gouverner eux-mêmes ?

- Comment Hobbes définit-il la notion de « République » ou de « Cité » dans ce texte ?

- En quoi la convention proposée par Hobbes diffère-t-elle d’un simple consensus ou d’une concorde?

David Hume, Traité de la nature humaine (1738)

Ce n’est que par la société [que l’homme] est capable de suppléer à ses déficiences et de s’élever à une égalité avec les autres créatures, voire d’acquérir une supériorité sur elles. Par la société, toutes ses infirmités sont compensées et, bien qu’en un tel état ses besoins se multiplient sans cesse, néanmoins ses capacités s’accroissent toujours plus et le laissent, à tous points de vue, plus satisfait et plus heureux qu’il ne pourrait jamais le devenir dans sa condition sauvage et solitaire. Lorsque chaque individu travaille séparément et seulement pour lui-même, sa force est trop réduite pour exécuter quelque ouvrage important ; employant son labeur à subvenir à tous ses divers besoins, il n’atteint jamais la perfection dans un savoir-faire particulier ; et, puisque sa force et sa réussite ne sont pas égales tout le temps, le moindre défaut de l’une des deux doit entraîner inévitablement l’échec et la détresse. La société fournit un remède à ces trois inconvénients. Par la conjonction des forces, notre pouvoir est augmenté. Par la répartition des tâches, notre compétence s’accroît. Et par l’assistance mutuelle, nous sommes moins exposés à la fortune et aux accidents. C’est par ce supplément de force, de compétence et de sécurité que la société devient avantageuse.

QUESTIONS :

- Quels sont les trois inconvénients de l’état solitaire que la société permet de surmonter selon Hume ?

- Comment la société compense-t-elle les « infirmités » de l’homme

- Pourquoi Hume considère-t-il que la société rend l’homme « plus satisfait et plus heureux » que dans un état solitaire ?

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1762)

Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l’état de nature l’emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s’il ne changeait sa manière d’être. Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n’ont plus d’autre moyen pour se conserver, que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l’emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs : mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire, et sans négliger les soins qu’il se doit ? Cette difficulté ramenée à mon sujet peut s’énoncer en ces termes. « Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant ? » Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l’acte, que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet ; en sorte que, bien qu’elles n’aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues ; jusqu’à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça. Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule, savoir l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté : Car premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n’a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. De plus, l’aliénation se faisant sans réserve, l’union est aussi parfaite qu’elle peut l’être et nul associé n’a plus rien à réclamer : car s’il restait quelques droits aux particuliers, comme il n’y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge prétendrait bientôt l’être en tous, l’état de nature subsisterait et l’association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine.

QUESTIONS :

- Quels sont les trois inconvénients de l’état solitaire que la société permet de surmonter selon Hume ?

- Comment la société compense-t-elle les « infirmités » de l’homme ?

- Pourquoi Hume considère-t-il que la société rend l’homme « plus satisfait et plus heureux » que dans un état solitaire ?

QUESTIONS DE SYNTHÈSE :

Réaliser un tableau comparatif entre chaque auteur afin de déterminer :

• La vision de l’état de nature (la condition humaine avant la société)

• La raison d’être du contrat social

• La forme du contrat