Petit traité sur l’immensité du monde

Sylvain Tesson (né en 1972) est un écrivain et voyageur français. Il choisit très jeune de faire des voyages et des expéditions, dans des conditions souvent extrêmes et en rapport des carnets ou des films. Dans l’avant-propos de son Petit Traité sur l’immensité du monde, il nous livre des réfléxions sur la manière dont on se déplace aujourd’hui à travers le monde. Si, pour lui, marcher, nomadiser, être seul dans cette immensité qu’est le monde, c’est prendre le temps de voir, d’écouter, et par là même de se retrouver, il remarque que peu d’entre nous voyagent ainsi. Il y a donc différents types de voyageurs, mais partagent-elles toutes les mêmes valeurs ?

Sylvain Tesson, Petit traité sur l’immensité du monde, 2005

Les internautes naviguent dans les corridors virtuels du cyberworld, des hordes en rollers transhument dans les couloirs de bus. Des millions de têtes sont traversées par les particules ondulatoires des SMS. Des tribus de vacanciers pareils aux gnous d’Afrique migrent sur les autoroutes vers le soleil, le nouveau dieu !

C’est en vogue : on court, on vaque. On se tatoue, on se mondialise. On se troue de piercings pour avoir l’air tribal. Un touriste s’envoie dans l’espace pour vingt millions de dollars. « Bougez-vous ! » hurle la pub. « À fond la forme ! » On se connecte, on est joignable en permanence. On s’appelle pour faire un jogging. L’État étend le réseau de routes : la pieuvre de goudron gagne. Le ciel devient petit : il y a des collisions d’avions.

Pendant que les TGV fusent, les paysans disparaissent. « Tout fout le camp », disent les vieux qui ne comprennent rien. En fait, rien ne fout le camp, ce sont les gens qui ne tiennent plus en place. Mais ce nomadisme-là n’est qu’une danse de Saint-Guy1.

C’est la revanche d’Abel. Selon la Bible, Caïn, le paysan, a tué son frère Abel, le berger, d’un coup de pierre à la tête. Ce geste fut à l’origine de l’hostilité entre les cultivateurs et les nomades. Depuis, l’ordre du monde reposait sur la puissance des premiers : la charrue était supérieure au bâton du pâtre2. Mais les temps du néo-nomadisme sont arrivés !

Le nomadisme historique, lui, est une malédiction de peuples éleveurs poussant leurs bêtes hors de la nuit des temps et divaguant dans les territoires désolés du monde, à la recherche de pâturages pour leur camp. Ces vrais nomades sont des errants qui rêveraient de s’installer. Il ne faut pas confondre leurs lentes transhumances3, inquiètes et tragiques, avec les tarentelles4 que dansent les néo-agités du XXIe siècle, au rythme des tendances urbaines.

Il est cependant une autre catégorie de nomades. Pour eux, ni tarentelle ni transhumance. Ils ne conduisent pas de troupeaux et n’appartiennent à aucun groupe. Ils se contentent de voyager silencieusement, pour eux-mêmes, parfois en eux-mêmes. On les croise sur les chemins du monde. Ils vont seuls, avec lenteur, sans autre but que celui d’avancer.

Comme le requin que son anatomie condamne à nager perpétuellement, ils vivent en mouvement. Ils ressemblent un peu aux navettes de bois qui courent sans aucun bruit sur la trame des hautes lisses5 et dont les allées et venues finissent par créer une tapisserie. Eux ils se tissent un destin, pas à pas. Le défilement des kilomètres suffit à donner un sens à leur voyage. Ils n’ont pas de signes de reconnaissance, pas de rites. Impossible de les assimiler à une confrérie : ils n’appartiennent qu’au chemin qu’ils foulent. Ils traversent les pays autant que les époques et, selon les âges, ils ont reçu des noms différents : moines-mendiants, troubadours, voyageurs, hobos ou beatniks, ermites des taïgas, cavaliers au long cours, trappeurs ou coureurs des bois, vagabonds, wanderer ou waldgänger, errants ou loups des steppes… Leur unique signe distinctif : ne pas supporter que le soleil, à son lever, parte sans eux.

1. Danse de saint-Guy : agitation déraisonnable, en référence à un phénomène de folie collective observée en Allemagne à la fin du Moyen-Âge. Des individus dansaient de façon étrange et sans façon apparente pendant des heures avant de s’écrouler de fatigue

2. Pâtre : berger

3. Transhumances : déplacement des troupeaux et de leurs bergers entre pâturages d’hiver et d’été.

4. Tarentelles : agitation déraisonnable. Référence à une danse populaire de l’Italie, rythmée, qui trouve son origine dans des rituels collectifs destinés à conjurer une morsure d’araignée imaginaire.

5. Hautes lisses : Métiers à tisser verticaux.

Question

- Exposez les différentes manières de voyager que distingue Sylvain Tesson dans ce texte.

- Faut-il savoir où l’on va pour voyager ?

Voyager au bout de la nuit

Louis-Ferdinand Destouches (1894-1961), dit Louis-Ferdinand Céline, est un écrivain et un médecin français. Voyage au bout de la nuit est le premier roman qu’il publie. Paru en 1932, il est notamment célèbre pour son style teinté d’argot qui imite la langue parlée. Il a largement influencé la littérature française contemporaine. Céline s’inspire principalement de son expérience personnelle de la Première Guerre mondiale, dont il relate l’absurdité et l’horreur à travers les aventures de Ferdinand Bardamu, son double littéraire.

Dans l’extrait qui suit, le ton est donné : engagé volontaire pour braver son ami Arthur, très patriote, le jeune étudiant en médecine s’en va à la guerre avec enthousiasme, alors même qu’il vient de revendiquer son anarchisme, son rejet de l’état et du nationalisme : il aime être applaudi et acclamé par la foule. Cependant, plus la ville s’éloigne, plus l’ivresse du départ laisse place à la triste réalité de la vie de soldat et au grotesque de l’existence.

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932

Justement la guerre approchait de nous deux sans qu’on s’en soye rendu compte. Cette brève mais vivace discussion m’avait fatigué. Et puis, j’étais ému aussi parce que le garçon m’avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout.

— C’est vrai, t’as raison en somme, que j’ai convenu, conciliant, mais enfin on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire !… Assis sur des clous même à tirer tout nous autres ! Et qu’est-ce qu’on en a ? Rien ! Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille ! qu’ils disent. C’est ça encore qu’est plus infect que toute reste, leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puants, suintants des rouspignolles, et puis voilà ! En haut sur le pont, au frais, il y a les maîtres et qui s’en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de parfums sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors, ils mettent leurs chapeaux haut de forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça : « Bandes de charognes, c’est la guerre ! qu’ils font. On va les aborder, les saligauds qui sont sur la patrie n° 2 et on va leur faire sauter la caisse ! Allez ! Allez ! Y a de tout ce qu’il faut à bord ! Tous en chœur ! Gueulez voir d’abord un bon coup et que ça tremble : Vive la Patrie n° 1 ! Qu’on vous entende de loin ! Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus ! Nom de Dieu ! Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre où c’est fait bien plus vite encore qu’ici ! »

— C’est tout à fait comme ça ! que m’approuva Arthur, décidément devenu facile à convaincre.

Mais voilà-t-y pas que juste devant le café où nous étions attablés un régiment se met à passer, et avec le colonel par-devant sur son cheval, et même qu’il avait l’air bien gentil et richement gaillard, le colonel ! Moi, je ne fis qu’un bond d’enthousiasme.

— J’vais voir si c’est ainsi ! que je crie à Arthur, et me voici parti à m’engager, et au pas de course encore.

— T’es rien c… Ferdinand ! qu’il me crie, lui Arthur en retour, vexé sans aucun doute par l’effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait.

Ça m’a un peu froissé qu’il prenne la chose ainsi, mais ça m’a pas arrêté. J’étais au pas. « J’y suis, j’y reste ! » que je me dis.

— On verra bien, eh navet ! que j’ai même encore eu le temps de lui crier avant qu’on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s’est fait exactement ainsi.

Alors on a marché longtemps. Y en avait plus qu’il y en avait encore des rues, et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements, et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes ! Et puis il s’est mis à y en avoir moins des patriotes… La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins et puis plus du tout d’encouragements, plus un seul, sur la route.

Nous n’étions donc plus rien qu’entre nous ? Les uns derrière les autres ? La musique s’est arrêtée. « En résumé, que je me suis dit alors, quand j’ai vu comment ça tournait, c’est plus drôle ! C’est tout à recommencer ! » J’allais m’en aller. Mais trop tard ! Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous les civils. On était faits, comme des rats.

Questions

- Pourquoi part-on à la guerre ?

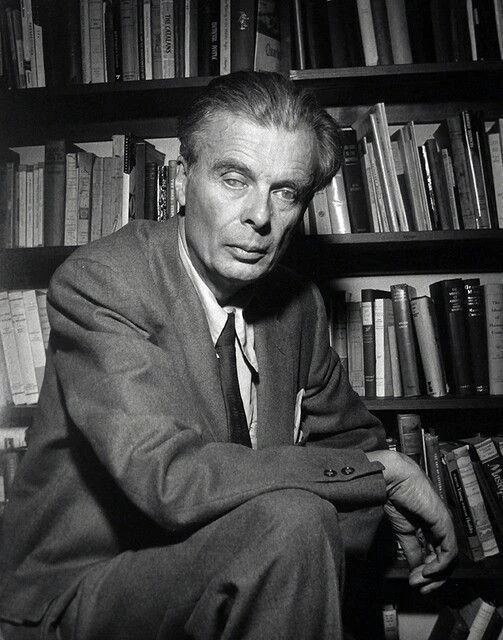

Le meilleur des mondes

Aldous Huxley (1894-1963) est un écrivain et philosophe britannique. Son livre le plus connu, Le meilleur des mondes, paru en 1932, est un roman d’anticipation dystopique, une intrigue qui se déroule dans un avenir très sombre où un pouvoir tyrannique contrôle la société. Dans un monde décrit par l’auteur, l’immense majorité des êtres humains vivent au sein de l’Etat mondial, un Etat supposément parfait qui valorise la performance, la production, la technologie, le bonheur perpétuel et la vie en société. Pour optimiser l’espèce humaine, toute la population, en majorité stérile, est désormais produite en usine et manipulée dans le but de ne pas remettre en question le système.

Seul un nombre limité de « Sauvages », comme ils sont officiellement appelés, sont regroupés dans des réserves isolées du reste de la société, où ils continuent à vivre comme dans le passé. Dans l’extrait qui suit, Bernard Marx, qui est amoureux de Lenina Crowne, obtient l’autorisation de visiter une de ces réserves. Ils y découvrent des êtres humains qui se reproduisent naturellement et vivent dans un univers non stérile, ce qui horrifie Lenina mais fascine Bernard. Le voyage commence à ébranler certaines certitudes de ce dernier.

Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, 1932

Quand ils furent à mi-chemin du sommet, un aigle passa si près d’eux dans son vol que le vent de ses ailes leur fouetta d’un souffle frais le visage. Dans une crevasse du rocher gisait un tas d’ossements. Tout était bizarre et donnait une sensation d’oppression […].

Un bruit de pas amortis les fit se retourner. Nus depuis la gorge jusqu’au nombril, le corps brun foncé badigeonné de raies blanches (« comme des courts de tennis en asphalte », devait expliquer plus tard Lenina), le visage rendu inhumain par des bariolages d’écarlate, de noir et d’ocre, deux Indiens arrivaient en courant le long du sentier. Leurs cheveux noirs étaient tressés avec de la fourrure de renard et de la flanelle rouge. Un manteau en plumes de dindon leur flottait autour des épaules, d’énormes diadèmes de plumes leur lançaient autour de la tête des éclats aux tons voyants. À chaque pas qu’ils faisaient, s’élevaient le tintement et le cliquetis de leurs bracelets d’argent, de leurs lourds colliers d’os et de perles de turquoise. Ils s’approchaient sans mot dire, courant sans bruit dans leurs mocassins en peau de daim. L’un d’eux tenait un plumeau ; l’autre portait, dans chacune de ses mains, ce qui paraissait être de loin trois ou quatre bouts de corde épaisse. L’une des cordes se tordait de façon inquiétante, et Lenina vit soudain que c’étaient des serpents.

Les hommes s’approchèrent, de plus en plus près ; leurs yeux sombres la dévisagèrent, mais sans donner aucun signe de reconnaissance, ni le moindre indice qu’ils l’eussent vue ou eussent conscience de son existence. Le serpent qui s’était tordu pendait, à présent, mollement, avec les autres. Les hommes passèrent leur chemin.

— Ça ne me plaît pas, dit Lenina. Ça ne me plaît pas.

Ce qui l’attendait à l’entrée du pueblo lui plut encore moins, lorsque leur guide les eut laissés pendant qu’il entrait pour recevoir des instructions La saleté, tout d’abord, les piles d’immondices, la poussière, les chiens, les mouches. Le visage de Lenina se plissa en une grimace de dégoût. Elle porta son mouchoir à son nez.

— Mais comment peuvent-ils vivre comme cela ? laissa-t-elle éclater d’une voix pleine d’incrédulité indignée. (Ce n’était pas possible.)

Bernard haussa philosophiquement les épaules.

— Quoi qu’il en soit, dit-il, voilà cinq ou six mille ans qu’ils le font. De sorte que je suppose qu’ils doivent y être habitués, à présent.

Questions

- En quoi les voyages nous forcent-ils à remettre en question nos certitudes ?

- Voyage-t-on pour rencontrer d’autres cultures ?

Into the Wild

Into the Wild, Sean Penn, 2007

Into The Wild raconte l’histoire vraie d’un étudiant américain qui renonce à un avenir confortable pour parcourir l’Amérique du Nord en auto-stop.

Sujet d’expression personnelle

Qu’est-ce qui pousse les humains à voyager ?